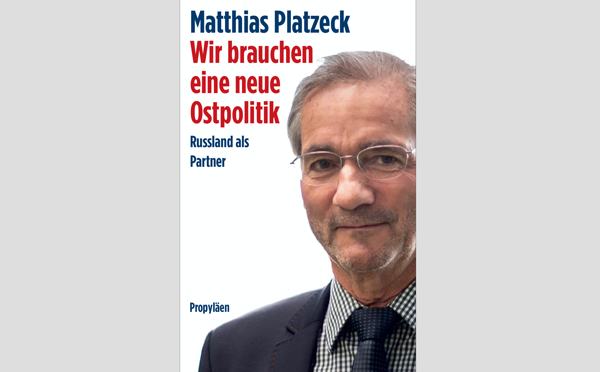

Das deutsch-russische Verhältnis gleicht einem Scherbenhaufen. Matthias Platzeck, den Russen und ihrem Land von Kindheit an verbunden, engagiert sich für einen Dialog auf Augenhöhe: Deutschland sollte Russland endlich als Partner akzeptieren und dessen Interessen ernst nehmen. Sein neues Buch „Wir brauchen eine neue Ostpolitik. Russland als Partner“ handelt von diesem Perspektivwechsel. Daraus veröffentlicht russland.NEWS mit freundlicher Genehmigung des Propyläen Verlages Auszüge – heute das Kapitel:

»Frieden auf zwei Beinen«

In der Geburtsstunde der Entspannungspolitik steckte die NATO ähnlich wie heute in einer schwierigen Krise. Frankreich hatte der NATO den Rücken gekehrt, die Vereinigten

Staaten führten Krieg in Vietnam. Die vom damaligen belgischen Außenminister Pierre Harmel geleitete Studie über die künftigen Aufgaben der Allianz wies der NATO

vor fünfzig Jahren einen neuen Weg.

Der Ende 1967 vom NATO-Ministerrat gebilligte Harmel-Bericht verordnete eine Doppelstrategie: Sicherheit sollte nicht mehr, wie bis dahin, allein auf militärischer Stärke beruhen, sondern in gleichem Maß auf einem vertrauensbildenden politischen Dialog – also auf Abschreckung und Entspannung. Damit wurde »der Frieden auf zwei Beine« gestellt, wie der Staatsrechtler Martin Kriele treffend formulierte.

Im Dezember 2019 wies der französische Außenminister Jean-Yves le Drian in Prag darauf hin, dass Präsident Macron mit seinem Vorstoß für eine europäische »Vertrauens- und Sicherheitsarchitektur« an die Philosophie des Harmel-Berichts anknüpfe, wonach der Weg zu Frieden und Stabilität in Europa über konstruktive Entspannungsbemühungen der NATO führen solle. Das war auch der Weg, den alle Bundesregierungen bis zur Vereinigung der beiden deutschen Staaten verfolgten.

Die Wende zu einer Entspannungspolitik läutete die Allianz bereits im Juni 1968 mit dem »Signal von Reykjavík«, das Willy Brandt mitformuliert hatte, ein. Bei ihrem Treffen in der isländischen Hauptstadt boten die Außenminister der NATO-Staaten dem Warschauer Pakt Gespräche über beiderseitige Truppenreduzierungen an.

Zu einem solchen Signal ist die westliche Allianz heute nicht mehr bereit. Im Gegenteil: Die

NATO lehnte im September 2019 Gespräche über ein vom russischen Präsidenten vorgeschlagenes Moratorium für atomare Mittelstreckenraketen ab und machte die Vernichtung der zunächst von den USA und dann von der gesamten Allianz

beanstandeten Raketen, mit denen Russland den INF-Vertrag gebrochen habe, zur Voraussetzung für jede Verhandlung mit Moskau.

Der Frieden in Europa steht heute nur auf einem Bein. Die NATO kümmert sich um militärische Stärke, aber nicht um politische Entspannung und um stabile und vertrauensvolle Beziehungen zu Russland, auf deren Grundlage politische Fragen gelöst werden könnten. Das oberste politische Ziel, »eine gerechte und dauerhafte Friedensordnung in Europa« zu erreichen, das der Harmel-Bericht der Allianz ins Stammbuch schrieb, ist aufgegeben. Auch aus der europäischen Politik ist keine Initiative für eine

Entspannung zu erwarten. Ich glaube, Präsident Macron hat recht, wenn er anmahnt, den Konflikt mit Russland zu entschärfen. Wir dürfen die Sache nicht ruhen lassen.

Frieden erfordert Initiative. Wir müssen ihn aktiv organisieren. Willy Brandt hat in seiner Nobelpreisrede in Oslo im Anklang an Immanuel Kants Altersschrift Zum Ewigen

Frieden von 1795 keinen Zweifel daran gelassen, dass wir Frieden im wahrsten Sinne des Wortes »machen« müssen – in Kants Diktion heißt das, Frieden muss »gestiftet«

werden. Wir sollten uns auch heute keine Illusionen machen: Wo Menschen nebeneinander leben, ist Frieden kein Naturzustand.

Es ist zu wenig und es ist zu einfach, die andere Seite zu ermahnen, ihr Verhalten zu ändern und Forderungen zu stellen. »Ein Europa des Friedens«, führte Brandt in Oslo aus, »braucht die Bereitschaft zum Hinhören auf die Argumente des anderen, denn das Ringen der Überzeugungen und Interessen wird weitergehen.« Dieser Mühe müssen wir uns unterziehen, auch wenn wir überzeugt sind, die besseren Argumente auf unserer Seite zu haben. Vielleicht hat der Westen – auch Deutschland – im Triumphalismus nach dem Ende des Kalten Krieges ein Stück weit die Fähigkeit zur Selbstkritik verloren, weil er glaubte, die allein seligmachende Weltformel gefunden zu haben.

Dass nach dem Niedergang des Staatssozialismus alle Ostblockstaaten so werden wollten wie der Westen, schien ihm recht zu geben. Doch der allzu forschen Selbstgewissheit wohnt eine Gefahr für das friedliche Zusammenleben der Menschen inne. Auch dazu hat Brandt in Oslo etwas gesagt: »Der Anspruch auf das Absolute bedroht den Menschen. Wer sich im Besitze der ganzen Wahrheit glaubt, wer das Paradies nach seinen Vorstellungen heute und

hier haben will, der zerstört nur zu leicht den Boden, auf dem eine menschenwürdige Ordnung wachsen kann.«

In eben diesem Sinn war die Ostpolitik von Willy Brandt und Egon Bahr keine dogmatische, sondern eine konstruktive Politik. Sie folgte nicht Ideologien, sondern den Realitäten und stellte Verantwortung an die erste Stelle – und das macht sie für unsere Zeit wieder so bedeutsam: »Was damals, zu Beginn der Siebzigerjahre, mit Erfolg praktiziert wurde, werden andere jetzt neu lernen«, schrieb Egon Bahr 2013. »Nicht Demokratie und Menschenrechte, nicht einmal die Freiheit, sondern der Frieden muss global der oberste Wert bleiben. Auch für Partner, die nicht die politischen Strukturen westlicher Demokratien teilen, bleibt der Dialog das Mittel, um mit Vernunft Konflikte zu regeln und Interessen auszugleichen.«

Es kann heute für uns in unseren Beziehungen zu Russland nur darum gehen, in dem »Ringen der Überzeugungen und Interessen« immer wieder nach gemeinsamen Anknüpfungspunkten zu suchen: Welche Themen können wir gemeinsam bearbeiten? Wo ergeben sich Schnittmengen in unseren Interessen? Wo stehen wir denselben Herausforderungen gegenüber?

In den 45 Jahren des Kalten Krieges hat es zwischen Ost und West etliche Eskalationsphasen gegeben, aber auch immer wieder eine Rückkehr zu einer Politik der Entspannung. Auch heute müssen wir uns im neu ausgebrochenen Ost-West-Konflikt die Frage stellen: Welche Alternative zur Entspannung steht uns eigentlich zur Verfügung? Ich glaube – und teile damit die Einsicht des Historikers Manfred Görtemaker –, dass es »eine vernünftige Alternative zur Entspannung nicht gibt«.

Görtemaker lässt seine Untersuchung zur Geschichte der Entspannungspolitik von 1943 bis 1979 mit einem eher optimistischen Schlussakkord ausklingen. Nach einer konfrontativen Episode sei im Ost-West-Verhältnis früher oder später eine Rückkehr zur Entspannung zu erwarten, weil »die Prinzipien des Atomzeitalters eine Politik interessengebundener Kooperation zur Ausschaltung von Kriegsrisiken stärker begünstigen als eine Politik kalkulierter Konfrontation, die sich stets am Rande eines Atomkrieges bewegt«.

An dieser Diagnose hat sich bis heute nichts geändert: Kooperation ist ein Gebot politischer Vernunft. Niemand dürfte das besser wissen als die Europäer.

Matthias Platzeck „Wir brauchen eine neue Ostpolitik. Russland als Partner“

260 Seiten, 22 Euro, ISBN: 978-3-549-10014-1

COMMENTS