[von Bernd Murawski] Die während des Europabesuchs des chinesischen Präsidenten Xi Jinping mit Italien vereinbarte Kooperation wirft die Frage auf, ob den Offerten Chinas zu trauen ist.

In den vergangenen Jahrzehnten war es das Profitstreben der weltgrößten Konzerne, das sie zu einem Engagement in China veranlasste und den wirtschaftlichen Aufstieg des Landes förderte. Sind es jetzt der Kredithunger und das Interesse an neuen Absatzmärkten, das EU-Staaten dazu bewegt, mit China zu kooperieren und es dadurch politisch zu stärken?

Die USA und ihre Verbündeten Deutschland, Frankreich und Großbritannien werfen der italienischen Regierung vor, bei der Verfolgung eigener Ziele von westlichen Interessen und Werten abzurücken. Da es sich bei den Vereinbarungen zwischen Peking und Rom lediglich um eine Absichtserklärung handelt, überrascht die Vehemenz der Reaktion. Artikulieren sich hier Ängste vor einem Bröckeln der westlichen Dominanz?

Gründe für den wirtschaftlichen Erfolg Chinas

Zur Erklärung des wirtschaftlichen Aufstiegs Chinas werden mehrere Gründe genannt: kulturelle und zivilisatorische Grundlagen, der Fleiß der Bürger, die Größe des Marktes, geschicktes politisches Taktieren. Dies mag alles zutreffen. Dennoch wäre der seit den 80er Jahren einsetzende ökonomische Aufschwung ohne externe Unterstützung kaum derart kräftig verlaufen, zumal er sich auf eine starke Exportorientierung stützte.

Die geschäftlichen Kontakte und Marketing-Erfahrungen chinesisch-stämmiger Experten aus Hongkong, Taiwan und Singapur bildeten einen wesentlichen Grundstein für den wirtschaftlichen Erfolg. Nur allmählich gelang es den Festlandchinesen, Einfluss auf die Exportproduktion und die Handelsbeziehungen zu bekommen. Der Sozialphilosoph William Thompson schätzte in seinem Werk „Die pazifische Herausforderung“ die Auslandschinesen als erfolgreichste und dynamischste Volksgruppe bereits zu einer Zeit ein, als Japan noch allgemein als Wirtschaftsmacht der Zukunft galt. Gleichsam den europäischen Juden sind sie über viele Länder verstreut, in denen sie jeweils wichtige Positionen im Wirtschaftsleben bekleiden.

Zwei weitere Faktoren, die sich im Vergleich mit dem Westen als vorteilhaft erweisen, sind das große Vertrauen der Bürger und die Langfristigkeit wirtschaftlicher Entscheidungen. Das kürzlich eingeführte Punktesystem, mit dem sozial verträgliches Verhalten belohnt und entsprechend schädliches bestraft wird, wurde von der chinesischen Bevölkerung positiv aufgenommen. Eine Angst vor Missbrauch besteht augenscheinlich nicht. Die wirtschaftlichen Ziele werden weiterhin in Fünfjahresplänen fixiert, die im Unterschied zur sozialistischen Phase heute mehr als Orientierungsrahmen dienen. Überdies werden die Entwicklungstrends für einen Zeitraum von mehreren Jahrzehnten skizziert, um den Infrastruktur- und Forschungsbedarf frühzeitig feststellen zu können.

Die staatlichen Regulierungsmaßnahmen, die Förderung von Export und Forschung, Infrastrukturinvestitionen und der Ausbau sozialer Leistungen weisen Ähnlichkeiten mit dem „Rheinischen Kapitalismus“ auf, wie er in der Bundesrepublik Deutschland während der Nachkriegsjahrzehnte praktiziert wurde. Trotz großer Unterschiede der gesellschaftlichen Entscheidungsstrukturen und der zu bewältigenden Herausforderungen bildet die an Keynes orientierte Wirtschaftspolitik offenbar den gemeinsamen Nenner. Eine Grundvoraussetzung für deren Gelingen ist das Primat der Politik.

Erfolgreicher Widerstand gegen neoliberalen Druck

Im Westen führte die neoliberale Wende seit den 80er Jahren zu einem tendenziellen Machtverlust politischer Instanzen. Staaten gerieten in Konkurrenz zueinander und sahen sich gezwungen, potentielle Investoren durch Vorleistungen, Steuerermäßigungen, günstige Kredite und Bürgschaften zu ködern. Damit Großsteuerzahler ihre Vermögen nicht in Steueroasen verschieben, wurden sie durch geringere Steuersätze und Verzicht auf Vermögensbesteuerung günstig gestimmt. Bei einer Repatriierung von Geld- und Anlagevermögen wurden Straffreiheit und Steuernachlässe zugesagt.

China gelang es, sich dem Druck global agierender Kapitalgesellschaften weitgehend zu entziehen. Als 1997 die Asien-Krise ausbrach, war es dank hoher Devisenreserven kaum betroffen und konnte die Exporte in der Folgezeit erheblich steigern. Einen weiteren Schub bewirkte der Eintritt in die Welthandelsorganisation im Jahr 2001. Der wachsende Mittelzufluss ermöglichte die Realisierung ehrgeiziger Infrastrukturvorhaben, was ausländische Investoren trotz Auflagen und Restriktionen zu einem verstärkten Engagement animierte. Einheimisches Kapital konnte akkumuliert werden, es wurden neue Wirtschaftsbereiche erschlossen, Produktionsstätten wurden in zurückgebliebene Regionen des chinesischen Hinterlands verlagert.

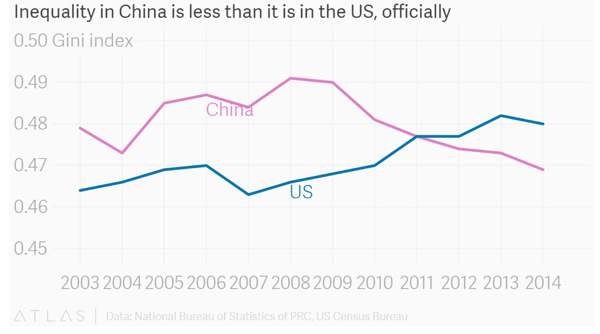

Obwohl sich die Lebensqualität nahezu aller Bürger verbesserte, sind die Einkommensdifferenzen in China weiterhin groß. Sie erklären sich zum einen aus der gezielten Förderung privater Kapitalbildung, die für das hohe Wirtschaftswachstum dienlich war. Zum anderen gibt es bis heute erhebliche Entwicklungsgefälle sowohl zwischen den Provinzen wie auch zwischen Großstädten und ländlichen Gegenden. Der Gini-Koeffizient, der die Verteilung der Einkommen beschreibt, überschreitet die Werte der meisten europäischen Länder. Dass er in den letzten zehn Jahren im Sinken begriffen ist, zeugt von erfolgreichen Schritten hin zu einer gerechten Verteilung. Die steigenden Werte in den USA dokumentieren dagegen ein wachsendes Einkommensgefälle.

Der Trend zunehmender Einkommens- und Vermögensunterschiede besteht in nahezu allen westlichen Industrieländern. Er erklärt sich zum einen aus den Zugeständnissen der Regierungen an Kapitaleigner, die als unverzichtbar gelten, um in der globalen Standortkonkurrenz zu bestehen und Steuerflucht zu verhindern. Zum anderen zwingen Arbeitslosigkeit und die Androhung von Produktionsverlagerungen die Bezieher geringer Einkommen in einen verschärften Wettbewerb mit der Folge von Geldeinbußen. Betroffene sind nicht nur Lohnempfänger, sondern auch Kleinunternehmer und manche Mittelständler.

Wie bereits Karl Marx konstatierte, sind Kapitalgesellschaften allgemein bemüht, sich dem Konkurrenzdruck zu entziehen. Gegenwärtig werden immer größere Teile der globalen Wirtschaft von Oligopolen beherrscht, die Märkte aufteilen, das Angebot kontrollieren und potentielle Rivalen am Aufstieg hindern. Als Käufer ziehen die großen Konzerne Nutzen aus der Konkurrenz der Anbieter, beim Verkauf können sie Monopolpreise durchsetzen. Während marktwirtschaftliche Mechanismen in China ihre produktivitätssteigernde Wirkung entfalten, werden sie im Westen in zentralen Wirtschaftsbereichen tendenziell eliminiert.

Chinas Außenwirtschaftspolitik als Alternative zum Neoliberalismus

Wie global agierende Kapitalgesellschaften ihre Marktmacht nutzen, um sich zu Lasten von mittelständischen Unternehmen und Konsumenten zu bereichern, so könnte China eine vergleichbare Praxis in Bezug auf schwächere Handelspartner unterstellt werden. Dass sich Peking für den globalen Freihandel stark macht, bedeutet jedoch nicht, dass es andere Staaten zwingt, ihre Märkte zu öffnen. Das Prinzip der Nichteinmischung verbietet es, fremde Regierungen unter Druck zu setzen.

Die Beibehaltung von Kapitalverkehrskontrollen und Zöllen durch ein Land mag das chinesische Interesse an einer Kooperation senken. Ebenso lässt sich vermuten, dass staatlich kontrollierte Unternehmen ihre Lieferungen vornehmlich aus Ländern beziehen, die sich nicht am China-Bashing beteiligen. In diesen Fällen handelt es sich dennoch um keine direkte Einflussnahme wie etwa bei der westlichen Schützenhilfe für jene Teile der nationalen Eliten, die sich am bereitwilligsten den Interessen ausländischer Privatinvestoren unterwerfen.

Während Entwicklungshelfer aus dem Westen die humanitären Folgen neokolonialer Ausbeutung ausbügeln und eine positive Presse erhalten, wird China häufig der Kooperation mit brutalen Herrschern bezichtigt. Gleichwohl wird dem chinesischen Engagement in schwach entwickelten Ländern durch westliche Medien Anerkennung gezollt. Dabei wird die Sorge artikuliert, dass der Westen seinen Einfluss verlieren könnte. Der Pekinger Regierung wird die Verfolgung von Eigeninteressen vorgeworfen, was von dieser nie abgestritten wurde. Sie könne zudem den strategischen Vorteil nutzen, sich selbst aus der Armut hochgearbeitet zu haben und nicht als Kolonialmacht vorbelastet zu sein. Ein gewichtiger Grund für das Kooperationsinteresse vieler Staaten dürfte aber auch sein, dass sie sich dem Würgegriff westlicher Konzerne und des IWF entziehen wollen.

Die zwischenstaatlichen Prinzipien der EU unterscheiden sich von den chinesischen grundlegend. Deren mächtige Politiker und Wirtschaftsführer verfolgen mit dem Hebel der „vier Grundfreiheiten“ das Ziel, eine Dominanz über kleine und wirtschaftlich schwache Mitglieder zu erlangen. Als Folge erzwungener Marktöffnung werden nationale Produzenten verdrängt und Arbeitsplätze beseitigt, woraufhin die Steuereinnahmen sinken. Die Staaten sind zunehmend auf Kredite und EU-Transferzahlungen angewiesen, was sie politisch erpressbar macht. Um Investoren anzulocken, werden den Regierungen neoliberale Konzepte wie Lohnkürzungen, flexible Arbeitsbedingungen und ein Abbau sozialer Leistungen angeraten. Der Ökonom Paul Steinhardt sieht die EU als Blaupause für eine kapitalgetriebene Globalisierung.

Das wirtschaftliche Engagement Chinas im Ausland umfasst nicht nur die Finanzierung und Umsetzung von Infrastrukturprojekten in schwach entwickelten Ländern, sondern auch Direktinvestitionen und den Erwerb von Unternehmensanteilen. Wie der Publizist Werner Rügemer in seinem kürzlich erschienenen Werk „Die Kapitalisten des 21. Jahrhunderts“ anhand verschiedener Fälle belegt, erweisen sich chinesische Firmenübernahmen in Deutschland als durchaus vorteilhaft für Belegschaften und Steuerbehörden. Anfängliche Bedenken der gewerkschaftlichen Vertretungen in den betroffenen Produktionsstätten konnten weitgehend zerstreut werden.

Anders als bei Private-Equity-Investoren ist das Engagement chinesischer Unternehmen langfristig ausgerichtet. Das treibende Motiv ist nicht die Erzielung schneller Profite, sondern der Erwerb von dauerhaft gewinnbringenden Anlagen und der Zugang zu fortgeschrittenen Technologien. Während westliche Privatinvestoren bestrebt sind, den Wert ihrer Kapitalanlage durch Zerlegung der Unternehmen, Entlassungen, Steuereinsparungen und Zurückdrängung gewerkschaftlicher Aktivitäten hoch zu putschen, eröffnen sich Betrieben in chinesischem Besitz oft neue Exportmärkte in deren Mutterland.

Die neue Systemkonkurrenz

China bietet sich als Stütze für wirtschaftliche und politische Akteure an, die den neoliberalen Zwängen entkommen wollen. Zwar werden alte Abhängigkeiten gegen neue eingetauscht, diese sind aber vor allem wirtschaftlicher Art und implizieren keine Einmischung in innerstaatliche Angelegenheiten. Die chinesische Seite schreibt weder vor, wie Staaten zu regieren sind, noch auf welche Werte sie sich stützen oder welches Gesellschaftssystem sie wählen sollen. Der politische Handlungsspielraum der Regierungen bleibt weitgehend unbeeinträchtigt. Forderungen wie Vollbeschäftigung, nachhaltiges Wirtschaften, eine Erhöhung der Lebensqualität und eine Angleichung der Einkommen sind real durchsetzbar. Die Erhebung von Steuern kann sich am gesellschaftlichen Bedarf orientieren.

Unter chinesischer Führung wird sich perspektivisch ein wachsender Block von Staaten herausbilden, die sich von der Profitmaximierung als alleinigem Zweck und Motiv wirtschaftlicher Tätigkeit abwenden. Im Gegensatz zu neoliberalen Bestrebungen wird jedem Land die Freiheit zugestanden, sein politisches System und sein Wirtschaftsmodell selbst zu bestimmen. Es kann den Kapitalverkehr einschränken und Zölle erheben, um nationale Produzenten zu schützen. Immigration kann limitiert oder gefördert werden.

Regierungen sollten jedoch berücksichtigen, dass häufige Veränderungen der für die Außenwirtschaft maßgeblichen Bestimmungen Händler und Investoren verunsichern. Ebenfalls erscheint es opportun, restriktive Maßnahmen nur für eine Übergangszeit anzuwenden, in der konkurrenzschwache Produktionsstätten entweder auf das globale Wettbewerbsniveau angehoben oder sozialverträglich abgewickelt werden. Ein Abbau von Zöllen und anderen Restriktionen ist schon deshalb anzustreben, um von globalen Produktivitätsfortschritten maximal profitieren zu können. Im Zuge dieser Einsicht wird sich der Freihandel tendenziell durchsetzen. Der Prozess vollzieht sich dabei gemäß volkswirtschaftlichen Erfordernissen und nicht durch externe Zwänge.

Die mächtigsten Verteidiger der neoliberalen Agenda dürften jene Staaten sein, die in den 80er Jahren deren Initiatoren waren: die USA und Großbritannien. Einerseits ist ihre aufgeblähte Finanzwirtschaft der größte Profiteur wachsender Einkommensunterschiede, da vermögende Privathaushalte ihr Anlagekapital vergrößern und mehr Finanzdienstleistungen nachfragen. Andererseits hat die Realwirtschaft der Länder den Anschluss an die führenden Nationen verloren. Da die Infrastruktur weitgehend veraltet ist und das berufliche Leistungsvermögen der Bürger unter dem Abbau qualifizierter Arbeitsplätze gelitten hat, droht ein Absinken in die Zweitklassigkeit.

Der Konflikt zwischen beiden Blöcken wird die internationale politische Arena in den nächsten Jahrzehnten beherrschen. Es bleibt zu hoffen, dass er friedlich ausgetragen wird. Diese neue Systemkonkurrenz betrifft wohlgemerkt nicht Gesellschaftsordnungen, sondern die Prinzipien des Umgangs der Staaten miteinander: Die eine Seite strebt nach Dominanz durch politische Einflussnahme und wirtschaftlichen Druck, die andere hält sich strikt an das Völkerrechtsprinzip der Nichteinmischung. Im ersten Fall ist das primäre Ziel der uneingeschränkte Marktzugang globaler Kapitalgesellschaften, im zweiten die Erhaltung der staatlichen Souveränität. Gegeneinander stehen das Primat der Wirtschaft und das der Politik, aus denen ein recht unterschiedliches Maß an Handlungsfähigkeit nationaler Regierungen resultiert.

Eine Befreiung aus neoliberalen Zwängen muss nicht abrupt geschehen. Durch einen Ausbau der Kooperation mit Staaten des von China geführten Blocks können alte Abhängigkeiten allmählich reduziert werden, sodass der Wechsel zum „Systemkonkurrenten“ ohne größere wirtschaftliche Rückschläge erfolgen kann. Dies macht es für Staaten attraktiv, Schritte in eine solche Richtung zu wagen. Es erklärt zugleich das Bestreben der westlichen Führungsmächte, schon den Anfängen zu wehren. Eine Abkehr vom Neoliberalismus unter der Ägide Chinas hat vielerorts bereits begonnen. Im Rahmen des „One Belt one Road“-Projekts wurden mit Griechenland, Ungarn und Portugal die ersten EU-Staaten erfasst, und mit Italien folgt nun das erste wirtschaftliche Schwergewicht des Westens.

Erstveröffentlichung auf dem Heise-Portal „Telepolis“

COMMENTS